Introduction: prendre des notes, ficher, et retenir ce qu’on lit

Disclaimer : on dit “lire”, mais comme toujours, lire = lire, écouter, regarder.

La difficulté technique qui va se poser, c’est, avec toutes ces lectures, avec tous ces visionnages, comment faire pour retenir ? Et chaque année, c’est une des problématiques qui revient le plus, vous dites tou.te.s, oui mais je lis plein de choses, mais j’en retiens pas beaucoup, et quand je suis en discussion, si en plus il y a un peu de stress, il n’y a plus personne.

Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions.

Donc, comment faire pour retenir, et évidemment, ce qui va avec, comment faire en sorte de pouvoir, le jour j, “mobiliser les connaissances pertinentes”, comme dit Sciences Po ?

Vous avez sûrement la réponse, on va prendre des notes. Et oui, on va aussi, un peu, ficher. Mais on ne va pas faire ça n’importe comment.

Piqûre de rappel

Commençons par faire notre piqûre de rappel : le jury n’est pas question pour un champion, vous le savez, donc, le but, c’est pas de “retenir” une sorte de catalogue de trucs. C’est souvent ce que vous faites. Vous lisez un truc, et vous essayez de tout retenir, bande de fous. Mais ça ne marchera jamais !

Et vous faites ça pour tout.

Vous essayez de retenir une série d’idées et d’exemples que vous avez lus, et quand on vous pose une question sur, j’en sais rien, la démocratie, hop, dans votre tête, vous cherchez la réponse 294 alinéa 3.2 La démocratie, a dit Platon, niania.

Si vous procédez comme ça, vous allez mourir. Parce que quand vous serez devant le jury ou devant votre copie, vous serez flippé.e.s, la petite case 294 alinéa 3.2 sur la démocratie, vous aurez qu’une chance sur deux de la retrouver, et ça c’est si vous n’avez pas oublié dans le feu de l’action, qu’elle existe. Vous bloquerez. Il faut empoigner cette question par un autre bout.

A notre humble avis, et comme toujours, ce qu’on vous dit se discute, on ne retient pas bien quand on essaie de retenir. On retient bien quand on s’intéresse et quand on comprend. Vous avez tous déjà fait cette expérience. Quand on comprend un truc, on l’embarque. Com-prendre, prendre avec. Get it ?

Donc, nos notes, on ne les prend pas en fonction de combien de choses on veut retenir, mais en fonction de comment comprendre ce qu’on retient. ça sera plus efficace. Une fois de plus, le but c’est de réfléchir face au jury, pas être un perroquet, et c’est avec cette logique qu’on aborde notre travail de prise de notes et de fichages.

Exemple : si le jury vous demande pourquoi vous êtes là, ou pourquoi tel campus en particulier, et que vous bafouillez un truc convenu, ça coûte beaucoup plus cher que de ne pas savoir la dernière actualité au Yemen. Si vous dites dans votre lettre que vous êtes super intéressé.e.s par le droit, et que vous ne savez pas dire qui est le ministre de la Justice, ça fera beaucoup plus tâche que de ne pas savoir qui est l’impératrice Cixi. Inversement, si vous habitez en Chine et que vous n’avez jamais entendu le nom de Cixi, il vous en cuira. (NB : c’est à peu près pareil qu’habiter en France et ne pas savoir qui est Napoléon : le jury se demandera sur quelle planète vous vivez).

Donc, il y a des choses plus importantes que d’autres, et donc, à bosser en priorité. Première étape donc de la prep : hiérarchiser, et savoir qu’est-ce qui est important et qu’est-ce qui l’est moins. On va mentionner en dessous tous les axes de travail de la prep, et vous verrez que notre cours est structuré pour tous les travailler à un moment ou à un autre.

On va voir la question de comment retenir l’information, sous 4 angles.

1) l’actualité, comment on fait pour retenir ce qu’on lit dans la presse

2) la culture G, comment on fait pour se souvenir de tout ce qu’on lit

3) comment faire une belle fiche, on va approfondir et voir la méthodo de fichage sur un sujet, oui, on fait aussi un peu de scolaire au Repaire,

et 4) on va voir les autres manières de retenir, d’entraîner notre mémoire, parce qu’il n’y a pas que les notes et les fiches dans la vie.

Allez, c’est parti.

Se mettre dans les bonnes conditions de travail :

La prise de notes, c’est bien, encore faut-il avoir les bonnes conditions pour le faire.

Alors on va être bref sur le sujet, parce qu’on est, des ardents défenseurs des libertés individuelles, vous faites ce que vous voulez.

La vérité, c’est que chacun a son support et son format préféré pour lire. Sur téléphone ou sur ipad, sur son ordi, dans le journal papier, à son bureau, sur le canapé, dans le bus. La vérité aussi, c’est que certains sont plus égaux que d’autres…surtout quand on a comme objectif 1) de retenir l’info pour pouvoir s’en servir plus tard 2) de raisonner sur le sujet.

Donc. Quand vous êtes dans la culture G, en train de lire ou regarder des choses connexes, genre un film sur un de vos 3 sujets, etc, croûtez-vous dans votre canap, avec des chips et les pieds sur la table, on s’en fiche, détendez-vous. On prendra 2-3 petites notes à la fin, mais pour noter une idée ou deux ou des impressions, mais on va pas plus loin que ça.

Mais quand vous êtes dans l’actualité, conseil, mettez vous dans des “conditions de travail” old school. I.e., assis à un bureau, stabilo, papier, crayon, éventuellement un document word ouvert pour prendre des notes, et téléphone fermé. Tout un tas d’études le montrent, quand on est à l’horizontale, on raisonne comme un fromage. C’est pas qu’il faut se mettre la pression, “il faut faire ça sérieusemeeent”, non, c’est juste, mettez toute votre attention dans ce que vous faites. ça peut être sympa, lire des trucs qui vous plaisent, juste, soyez là. Si, vous perdez votre temps.

Maintenant, le support de lecture. Numérique ou papier ? Alors. Nous, au Repaire, avec notre moyenne d’âge de 29 ans, on fait partie de ceux qui ont grandi avec les deux. On a été de la première génération facebook (eh ouais, 2007), donc, le temps perdu sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas test, nous c’était nouveau, mais on a aussi fait les épreuves sur dossier en 5h à Sciences Po, avec 50 pages à éplucher, pour extraire l’essentiel. En clair, on est rodés sur les écrans et sur le papier. Et on dit : il faut utiliser les deux. Mais hors de question de faire du 100% écran.

Pour la titraille (i.e. la revue des titres de presse), le numérique c’est quand même bien pratique. D’abord, vous avez une meilleure vue d’ensemble, et puis ensuite, vous avez une rapidité et une flexibilité que n’a pas le papier. Vous pouvez très rapidement classer ce que vous voulez lire, ouvrir des onglets, bref, c’est juste plus pratique.

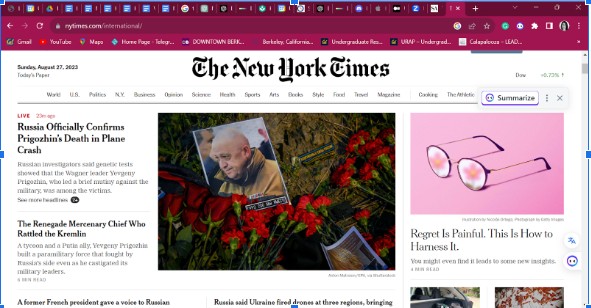

On vous conseille vivement de faire ça sur ordi, ça vous donne une vision globale. Sur écran d’ordi, on voit ça:

Pour les phases de compréhension et d’approfondissement. Là, c’est autre chose.

Les deux ont des avantages, et des inconvénients. Le papier a un avantage : la concentration. On lit plus vite, on retient mieux, c’est scientifique, on vous met des liens en dessous si vous voulez vous pencher sur cette question, mais plutôt que de nous croire ou de croire des scientifiques, faites l’expérience. Cognitivement, avantage au papier. L’ordi a un avantage, c’est la rapidité et la flexibilité de la prise de notes. Vous pouvez rajouter un paragraphe, copier coller des trucs, c’est un gain de temps conséquent dans la prise de notes ou la rédaction.

Les téléphones, excusez encore notre radicalité, mais c’est poubelle (sauf pour certains points, on en reparle sur les outils numériques).

Ce que nous on fait, quand on a à travailler sur le fond, c’est à dire, l’actu hors titraille, c’est un mix des deux. Autant qu’on peut papier, autant qu’on peut audio, cognitivement ça vous oblige à saisir les concepts et pas juste regarder, mais il y a tellement super-contenus vidéos sur Arte par exemple qu’on doit mélanger le tout.

Donc, vraiment à vous de voir, trouvez votre équilibre. Notre avis c’est : utilisez les écrans autant que vous en avez besoin, parce que vidéo, vous pouvez pas faire autrement, tout ce qui peut se faire sur papier, papier.

Pour ce qui est des notes à proprement parler, là aussi, ça dépend vraiment de vous. Moi ça dépend de la prise de notes. Et je résumerais ça en : rapidité, ordi, réflexion, papier. Si vous voulez rédiger quelque chose, c’est quand même fichtrement plus pratiquement sur ordi. Si le but, par exemple, c’est d’essayer de tout noter de ce qu’un prof raconte dans un cours magistral, vous allez vite, vous faites ça sur ordi. Mais si le but c’est de lire la presse, et de retenir une idée ou deux, sans aller trop trop dans le détail – c’est ce qu’on va faire – allez-y au papier.

Avantage complémentaire pour le papier : vous retiendrez mieux quand vous relirez vos notes. Avantage de l’ordi : le fait de pouvoir partager facilement, quand vous bosser à plusieurs ça joue, et puis il y a des choses bien triviales, comme le contrôle . Vous voulez retrouver un truc dans toutes vos notes, c’est quand même pratique. Et avec les super logiciels de prise de notes qui existent aujourd’hui, il y a moyen de décupler vos possibilités (voir le cours sur les outils numériques).

Nous on penche plutôt du côté papier, mais honnêtement, essayez les deux, avec l’esprit ouvert, et voyez ce qui marche pour vous.

Voilà pour les considérations matérielles. Maintenant on passe sur le comment prendre des notes.

La lecture sur papier est plus efficace que la lecture sur écran, France Inter, 2009

Près de 92% de la population étudiante est plus concentrée en lisant sur papier, Slate, 2019

Pour bien comprendre un texte, mieux vaut le lire sur papier que sur un écran – ladepeche.fr

Prendre des notes sur l’actualité:

On ne va pas prendre les notes de la même manière pour l’actu que pour la culture G. Voyons d’abord pour l’actu.

Pour la phase d’information, la titraille, juste, savoir ce qu’il se passe, pas besoin de prendre de notes. A la rigueur, ça serait pour avoir une sorte de topo avec les faits de la semaine ? Il y en a déjà un, vous le trouvez dans brief.me. Alors vous vous les recevez par mail, mais il suffit d’aller sur le site, vous vous créez un compte, et hop, vous aurez accès à toutes les anciennes revues de presse. Donc, vous embêtez pas à prendre des notes ou faire des synthèses là-dessus.

En revanche, pour les phases dites de compréhension et d’approfondissement, c’est à dire, quand vous allez commencer à lire et regarder des trucs de fond, là on va en prendre.

Alors comment on fait. Nous on a une recette qu’on vous propose, et évidemment, discutez là, améliorez-la, on n’attend que ça de vous.

Elle consiste à faire, à chaque lecture d’article, 3 choses :

1) Dégager la thèse principale de l’article (mais c’est vrai pour un podcast ou une vidéo)

2) Dégager les enjeux et/ou sous-enjeux

3) Noter des liens extérieurs possibles

- Noter l’idée principale (en une phrase)

Première chose à faire une fois un article lu : écrire la thèse principale, en une phrase. On dit en une phrase, si vous voulez en mettre 2, mettez-en 2, mais c’est déjà long. L’idée principale.

Prenons un exemple. Allez lire cet article du Monde par Simon Leplâtre :

C’est bon ? Bon. L’article, quelconque. On s’en fiche du type d’avion utilisé par la Chine. On voulait prendre un exemple qui parait technique aux premiers abords.

Thèse principale : Depuis 2015, la Chine militarise systématiquement la mer de Chine en construisant et équipant des îles artificielles pour asseoir son contrôle stratégique dans la région face à ses voisins, en parallèle d’exercices militaires organisés autour de Taïwan.

Bon, c’est légèrement lourdingue, mais on a essayé de jouer le jeu et le faire en 1 minute. C’est pas parfait, mais ça dégage, grosso modo, ce qui est dit dans l’article. C’est même presque un peu long, limité résumé. Mais comme dit, c’est imparfait, c’est pas grave.

Pourquoi on fait ça ? 2 avantages. 1. ça vous fait travailler votre esprit de synthèse, c’est à dire votre capacité à aller à l’essentiel. Vous en aurez besoin partout, tout le temps. Dans vos lectures, face au jury, quand vous vous engueulez avec quelqu’un, tout le temps on vous dit. Et c’est un muscle qui se travaille, on approfondira ça plus tard, en tout cas, on peut commencer la muscu de l’esprit de synthèse avec cet exercice simple. Vous allez voir qu’au début, c’est pas évident, ça vous prendra quelques minutes. Au bout de quelque temps, quand vous en aurez fait 50 ou 100, ça viendra en 30 secondes. Et quand vous en aurez fait 500 ou 1000, ou comme nous, plusieurs milliers, en fait, vous le ferez malgré vous, sans même y penser.

Deuxième avantage, vous pourrez, dans quelques temps, récupérer l’idée principale, ou les deux idées principales, dans vos notes, sans avoir besoin de relire l’article.

Alors on insiste sur deux points. 1, ça vous prendra un peu de temps pour maîtriser on l’a dit, et au début il est possible que vous passiez à côté de la thèse principale. C’est pas grave, vous êtes pas en examen de quoi que ce soit, c’est pour vous. Un truc, pour contrer cette difficulté du début, c’est de double checker : une fois que vous avez écrit ce que vous pensez être l’idée principale, demandez-vous simplement : “est-ce que c’est vraiment ça ?” Souvent, vous verrez que pas exactement, qu’il y a une nuance, ou un truc à ajouter. ça viendra avec l’entraînement. On ne peut pas vous dire mieux que ça viendra avec le temps.

(Pro tip: souvent, c’est à ça que servent les chapeaux des articles)

Deuxième chose sur laquelle on insiste : ne passez pas trop de temps sur ça. 2 minutes, pas plus.

Donc, 1, écrire la thèse principale.

Bonus : cette vidéo du Monde à propos des velléités chinoises en mer de Chine. C’est par ailleurs intéressant pour faire d’autres ponts avec l’actualité so… DO IT.

- Dégager les enjeux.

Qu’est-ce que l’on appelle enjeux ? C’est la ou les problématiques d’ensemble desquelles traite un article. Si on reprend notre article sur la Chine en mer de Chine :

Enjeux directs :

- La militarisation des îles par Pékin : renforcement de son contrôle dans la mer de Chine avec la transformation d’îles contestées en bases militaires.

- Pression sur Taïwan : Intimidation de Taipei avec l’organisation de plus en plus récurrente d’exercices militaires autour de l’île.

- Sécurité régionale immédiate : risques d’escalade militaire et de déstabilisation du trafic maritime

[Exemple : Tensions en mer de Chine: les images de l’impressionnante collision entre deux navires chinois]

Enjeux indirects, sous-enjeux, ou enjeux secondaires :

- Géopolitique mondiale : Défier l’influence étasunienne et redessiner les équilibres stratégiques en Asie-Pacifique.

- Économiques : Contrôler les routes maritimes vitales et exploiter les ressources maritimes (hydrocarbures, pêche).

- Symboliques et internes à la Chine : Affirmation du nationalisme chinois, consolidation du pouvoir de Xi-Jinping, menace d’invasion de Taiwan à termes (Politique “d’une seule Chine”.

- Juridico-diplomatiques : Un pays peut imposer sa souveraineté par la force.

Alors évidemment, ces enjeux, ce découpage qu’on propose est loin d’être parfait, mais ça devrait vous donner une idée de là où on veut vous emmener.

En fait, les enjeux soulevés par l’article sont évidemment en lien avec la thèse, mais ils en sont indépendants. Le journaliste soutient que X, ou soutient que Y sur tel sujet, ça c’est notre point 1. La question de la montée en puissance de la Chine, ou de sa stratégie d’expansion en mer de Chine, c’est un sujet indépendant de cet article-là. C’est juste un questionnement général sur la Chine, qui vaut pour tous les articles, peu importe la thèse du journaliste ou l’angle de l’auteur. C’est notre définition à nous, des enjeux.

L’avantage, et c’est là où on rejoint ce qu’on disait sur le fait de croiser les sources pour dégager les enjeux, c’est que si vous prenez 3 ou 4 articles sur un sujet, ils peuvent avoir des thèses très différentes. L’un dira par exemple : la Chine ne fait que défendre ses intérêts légitimes, un autre dira : Pékin menace la stabilité régionale. On s’en fiche : l’enjeu du “comment gérer la montée en puissance de la Chine et ses revendications territoriales”, il est le même pour les deux. Et si vous avez 3 ou 4 articles qui pointent vers le même enjeu de fond, vous comprenez ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Congratulations, vous avez de l’esprit de synthèse. Et quand vous serez face au jury, vous direz des choses du genre : la question qui se pose avant tout en Asie-Pacifique, c’est la question de savoir jusqu’où la Chine peut étendre son influence. Et là le jury se dit : oooh, qu’est-ce qu’il/elle est bien…

On reviendra sur comment dégager les enjeux. Pour l’instant, 2e chose que vous faites quand vous lisez un article : on dégage le ou les 2 ou 3 enjeux autour des thèses. Et vous verrez, les enjeux, il n’y a pas tant que ça, ça deviendra vite un jeu d’enfant.

- Faires des liens (directs ou indirects) vers d’autres sujets

Troisième étape, on fait appel à vos connaissances, à votre créativité, et votre intelligence. Intelligence. Interligare. Faire des liens entre. L’intelligence, c’est ça. C’est lier des choses entre elles pour mieux raisonner.

Deux avantages à ça : d’abord, ça va continuer d’ancrer les sujets et les enjeux dans votre tête. Parce que vous y réfléchissez. Mais surtout, deuxième avantage, ça va établir des liens entre sujets, qui vont peu à peu, faire une grande toile dans votre tête.

Pourquoi on fait ça ? Parce que, une fois qu’on a fait un cheminement intellectuel une fois, il est beaucoup plus facile de le faire une deuxième fois. Spoiler alert : si vous avez déjà établi des liens entre certains sujets dans votre tête pendant votre prise de notes, vous serez beaucoup plus susceptibles de les faire le jour j devant le jury ou sur votre copie

Reprenons notre exemple saoudien. Qu’est-ce qu’on pourrait imaginer comme liens avec l’article ? Allez on essaie. Nous, en deux minutes, on est arrivé à ça :

- La rivalité Chine – États-Unis (Indo-Pacifique, Guerre commerciale de Trump, AUKUS…)

- Taïwan : démocratie menacée, enjeu des semi-conducteurs.

- ASEAN et pays voisins : tensions avec le Vietnam, les Philippines, la Malaisie.

- Droit international : parallèle avec la Crimée (2014), l’invasion russe de l’Ukraine (2022).

- Autres routes stratégiques : canal de Suez, Arctique…

- Enjeux nationaux : la France dans l’Indo-Pacifique, une région stratégique

- Économie mondiale : importance des flux maritimes pour la mondialisation.

- Nationalisme et pouvoir personnel : Xi Jinping vs Poutine (politique étrangère utilisée pour renforcer la légitimité interne).

Mais on pourrait imaginer des liens vers des sujets encore plus larges (la légitimité du pouvoir), ou tout simplement des liens vers des modèles voisins (Qatar, Emirats). Mais on pourrait en imaginer sur un livre que vous avez lu, ou un documentaire sur le sujet, ou sur le sujet des pétromonarchies, ou, vous avez vu Laurence d’Arabie, bref. C’est là que vous vous faites plaisir.

L’intérêt c’est : établir des connexions dans votre tête au préalable sur ce sujet là (et que vous pouvez relire après, puisque vous pouvez relire vos notes). Prendre le réflexe, systématiquement, de penser par association.

Avantage non négligeable, ça vous ménagera aussi quelques portes de sorties quand vous connaissez mal un sujet. On vous parle du modèle économique chinois ? Vous êtes pas très à l’aise, mais vous savez qu’ en lien, il y a la question écologique, et vous pouvez vite partir sur développent économique VS écologique. On vous parle de Donald Trump qui n’écoute pas grand monde autour de lui en matière de politique étrangère, peut-être que ça vous parle pas, mais vous faites le lien avec le fait qu’il n’écoute pas la communauté scientifique, et vous pouvez très vite glisser sur une réponse de type : “c’est effectivement un marqueur de la présidence Trump, de pas accorder de place aux experts, à la Science, il a d’ailleurs nommé un climatosceptique à la tête de la NASA blablabla”. Et le fait d’avoir fait des liens entre les sujets préalable vous sauve d’un bourbier.

On ajoutera une chose :

Nos amis les algorithmes internes aux sites d’info peuvent parfois nous aider à faire des liens dans notre tête, soyez-y attentifs !

Dans les logiciels de prises de notes, ces liens peuvent être matérialisés par des tags et des mots-clés. On en parle plus en amont dans le cours dédié.

Voilà pour la méthodo. On vous conseille d’appliquer ce modèle (très simple, au final) aussi souvent que vous le pourrez. Vous verrez que vous commencerez à créer une “toile” dans votre tête, et ça vous donnera de la clarté dans les idées…et des cartouches à portée de main le moment voulu.

De toute façon, vous allez vite voir que ce sont les mêmes sujets et enjeux qui tournent, et que vous pourrez quasi toujours vous en resservir en entretien. Et si ce travail vous permet de vous faciliter la vie ne serait-ce que sur 2 questions (de deux ou trois minutes chaque, ça fait déjà un quart de l’entretien sur lequel vous êtes chez vous). Il peut suffire de ça pour faire la différence.

Donc pour chaque chose que vous lisez, écoutez ou regardez, notez:

Le titre. Le lien. 1) idée principale 2) enjeux 3) liens vers d’autres sujets.

Et comme on est gentil, on vous a montré comment faire ça sur Obsidian, le meilleur logiciel gratuit de prise de notes, dans le cours sur les outils numériques.

Et après vous pouvez tout à fait les classer thématiquement ou géographiquement, vous pouvez faire plusieurs docs différents, 1 pour l’actu française 1 pour l’internationale, 1 pour chacune de vos zones géographiques, on vous laisse organiser ça comme vous voulez.

Maintenant si vous voulez faire un seul doc, très bien, vous pouvez aussi imaginer de mettre des mots clé, genre écologie, ou Inde, et ensuite, faire contrôle F et ressortir tout ce qui était sur l’Inde.

Il y a 1001 manière de faire, on vous fait confiance pour trouver la vôtre. !

Prendre des notes de manière générale (tout ce qui relève de la culture G)

Pour la culture G, c’est-à-dire vos 3 sujets, et toutes les choses que vous lisez ou voyez qui ne sont pas forcément en lien avec Sciences Po, on vous propose une autre manière de prendre des notes.

Le système de idée principale, enjeux, liens vers d’autres sujets est souvent possible, mais sans doute plus difficile, parce que sur un livre entier, il n’y a pas forcément qu’une seule, il peut y en avoir 17, dans un docu, il n’y a pas forcément de thèse, bref, vous pouvez utiliser la même méthodo, mais on vous donne une deuxième méthode, alternative, beaucoup plus simple encore.

L’idée, c’est tout simplement, de noter les quelques idées qui vous ont vraiment marquées. Attention. Notez ce qui vous marque, ce qui vous interpelle, pas ce que vous pensez être important qu’il faut retenir. Ouais ?

A chaque vidéo, ou article, ou docu que vous voyez, notez-vous à la fin, 2 3 4 5 bullet points, avec les choses qui vous ont marqué, ça peut être un fait, un lien, ça peut être une impression.

Exemple. L’autre jour je regardais La sociale, documentaire de Gilles Perret. Voilà les notes que j’ai prises dessus. J’ai vraiment noté que les choses que j’ai envie de retenir de ce docu.

10/09 La sociale

Docu sur la Sécu – Gilles Perret

→ importance d’Ambroise Croizat & communiste (+ Pierre Laroque) dans la création de la Sécu

→ Oubli de Croizat / VS cortège d’enterrement de Croizat en 51

→ ignorance de Rebsamen

→ le vieux Fregonara qui vient transmettre le flambeau

→ la Sécu n’a jamais eu comme but d’être rentable (“sécurité”)

- J’ai été marqué par le rôle des communistes dans la création de la sécu, et en particulier, le ministre du travail communistes de l’époque, qui était dans le gouvernement du général de Gaulle, Ambroise Croizat. Nous on a toujours appris, la sécu, c’est le conseil national de la résistance, donc De Gaulle. Mais de Gaulle, il ne voulait pas. C’est les communistes qui ont forcé le truc, qui ont tout organisé, c’était un travail monstrueux. Avec lui, il y avait un haut fonctionnaire, qui s’appelait Pierre Laroque, qui était gaulliste, et qui s’est battu avec Croizat pour faire aboutir le truc. La sécurité sociale, c’est grâce à ces deux là, et le docu le montre bien.

Donc, voilà, cette idée là, je me la note.

- Deuxième idée, c’est qu’on a oublié Croizat. Moi j’ai découvert le nom d’Ambroise Croizat très tard. En tout cas, je ne le connaissais pas à Sciences Po. Il y a un moment dans le film, à l’EN3S, l’école qui forme les cadres de la Sécu, ils leur posent la question. est-ce que vous savez qui c’est ? Ils ne connaissaient pas Croizat. Le truc étonnant, dans l’histoire, quand vous regardez les images de l’enterrement de Croizat, on dirait celui de Victor Hugo, c’est blindé de monde. Aujourd’hui, plus personne ne s’en souvient. Moi c’est un fait qui m’a marqué, le fait que ce type qui a joué un rôle si important, on ne s’en souvient plus. Et évidemment, à partir de là, il y aurait des questions à se poser sur qui écrit l’histoire, et comment.

- Troisième chose qui m’a marquée. A un moment, Gilles Perret va filmer le ministère du travail. Débarque, par hasard, le ministre de l’époque, François Rebsamen. Bonjour monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez Ambroise Croizat. Et le gars regarde Gilles Perret comme une poule qui a trouvé un couteau. Donc on a un ministre socialiste du travail de François Hollande, qui n’a jamais entendu parler de son prédécesseur qui a créé la Sécu. ça en dit super super long.

- 4e chose qui m’a marquée dans ce docu, c’est que revient à plusieurs moment un vieux monsieur, qui s’appelle Jolfred Frégonara, qui était un des bras droits d’Ambroise Croizat à l’époque. Très vieux monsieur, très souriant, très rigolo, et à un moment il va à l’EN3S, pour rencontrer les jeunes. Et ça m’a marqué, cette volonté de transmettre, de les rappeler à leur devoir, vous êtes les dépositaires de la grande machine, soyez conscients de ça. Et effectivement, que ce soit pour notre système de Sécu, pour la République, ou pour autre chose, on en a hérité, nous on est la partie visible maintenant, et on fait ce qu’on a à faire, et on va le transmettre. Cette idée qu’on était juste des dépositaires temporaires d’une idée, cette idée de Frégonara, ça m’a plu.

- 5e. Dernière chose qui a marqué mon attention. Tous les débats autour de la Sécu, c’est toujours le trou de la Sécu, le déficit de la Sécu. Mais la Sécu n’a jamais eu pour but d’être rentable. Jamais. Pas plus que la police, ou les pompiers. Ce n’est pas leur but. Bon, c’est une idée qui paraît évidente, et je savais ça, mais ça m’a imprimé un truc dans la tête, de voir cette cancérologue dans le docu, qui dit, mais on est pas là pour être rentables, mais pour soigner. C’est pas rentable, et s’il y a des déficits, c’est parce qu’à un moment on décide de ne pas mettre plus de fric dedans. Mais que c’est un choix politique, pas une affaire d’être raisonnable ou pas dans la gestion.

Alors voilà. Vous voyez, j’ai pas noté grand chose, pour 2h de docu. Mais ces quelques idées là, je m’en souviendrai. Et si on me pose une question sur, comment on résout le problème des inégalités en France (c’est complètement au hasard hein), eh bien je dirai cette formule de Marie-Noelle Lienemann, qui avait dit que le service public, c’était le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Et que peut être que la meilleure manière de distribuer les richesses, c’est la sécu. Et j’embraye sur le docu.

Autre question, sur l’histoire. “Simone Weil a dit que croire l’Histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole”, ça vous inspire quoi ? Et bien je sors mon exemple d’Ambroise Croizat. Et du fait qu’on ne souvient pas de lui, alors qu’il a joué un rôle énorme, dans notre quotidien encore, tous les jours, vous allez chez le médecin, Ambroise Croizat, vous avez des APL, Ambroise Croizat. Le général de Gaulle a une avenue du gal de Gaulle par commune en France, un aéroport, un porte avion, et des rues Ambroise Croizat, vous en avez vu combien ? Disparu des manuels scolaires. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les communistes au pouvoir. L’histoire est écrite par les vainqueurs.

Et c’est les quelques notes sur les choses qui vous ont marquées qui vous permettront d’enrichir votre propos, même sur des sujets à priori pas du tout en lien.

Donc voilà. Prenez un cahier ou un google doc ou sur Obsidian, vous mettez, une date, un titre, et quelques bullets points, avec les idées qui vous ont marquées, vos impressions, votre critique aussi.

Quel niveau de précision faut-il avoir dans la prise de notes ? C’est une question que vous vous posez souvent, et on comprend pourquoi. Souvent, vous avez le travers de prendre des notes très détaillées. Une fois de plus, vous voulez tout retenir, parce que vous voulez bien faire, mais vous ne pouvez pas. Souvenez-vous qu’on est là dans une logique de synthèse, donc on essaie d’identifier ce qui est vraiment important, et garder ça.

Donc, à notre avis, à moins d’un bouquin qui serait vraiment central sur l’un de vos sujets, ne fichez pas de manière détaillée. C’est beaucoup de temps, et on se perd. Encore une fois, si vous voulez ficher un livre ou un documentaire bien bien, parce que vous trouvez qu’il est vraiment bien fait et que ça vous permet de faire le tour du sujet, faites-le. Mais ne fichez pas de manière détaillée systématiquement. Allez à l’essentiel, et à ce qui vous marque.

Ajoutons un truc. De manière générale, quand vous lisez un livre ou voyez un documentaire, lâchez l’angoisse de tout retenir. Le livre ou le docu vous apportent plus que de l’information, ils vous apportent un univers, des impressions, des idées que vous pouvez associer à d’autres sujets (et c’est comme ça qu’on finit par faire des liens entre l’homme de Néanderthal et la sécurité sociale, ou une question sur le rapport à l’histoire, et Ambroise Croizat. Ce qu’on veut vous dire, c’est : c’est bien si vous retenez deux trois choses de ce que vous lisez et regardez, mais surtout, imprégnez-vous, réfléchissez, faites des liens, laissez infuser. Ne faites pas la course à essayer de retenir. Lâchez vous la grappe et faites confiance à votre intelligence, votre curiosité. Elles feront le boulot.

Ficher

Il faut comprendre la raison pour laquelle on fait une fiche. La fiche n’est, à notre avis en tout cas, pas faite pour retenir des choses. Ca serait le cas d’une fiche pour quelqu’un qui prépare une agreg, ou l’ENA, et qui doivent se souvenir de trucs qu’ils ont pas forcément envie de retenir. Dans ce contexte là, la fiche, c’est le support qu’on utilise pour maîtriser la frustration de lire choses emmerdantes. On apprend juste sa fiche, et puis basta. Et dans ce contexte, on est trop content de se partager le travail de fichage, et on se les partage.

Nous évidemment, on est pas du tout dans cette logique là, et pour cause, on n’a pas de programme ! Donc. Nos fiches à nous, elles vont nous aider à quoi ?

Essentiellement, ça va être un travail de cartographie et de vue d’ensemble. On s’explique.

Vous vous êtes choisi un sujet d’actualité que vous voulez creuser. La question de la démocratie et des droits de l’homme vous botte particulièrement. Bon. Alors vous lisez et regardez plein de choses sur le sujet, vous prenez des notes sur chaque article, phrase principale, enjeu, liens connexes. Bon. Et puis vous faites des approfondissements, vous regardez des films dessus, vous avez des notes en plus, des impressions, des exemples. Bref, vous commencez à avoir de la matière sur le sujet.

L’idée de la fiche, ça va être de synthétiser votre matière. Dans vos notes, et dans votre tête par la même occasion, vous avez dégagé les enjeux sur telle question, là, vous allez synthétiser ces enjeux là, pour en dégager des super enjeux, si vous voulez.

L’idée, c’est de solidifier dans votre tête les grandes masses, et les liens.

2 types de fiches

Nous on voit deux manières d’organiser sa fiche

1) La fiche thématique classique, donc, voilà, sur tel sujet, il y a ces 4 points importants, cette polémique dans l’actualité, et tel et tel lien vers tel sujet proche.

2) La fiche problématisée, qui soulève une discussion. Et nous, on les met souvent sous forme de OUI NON. Parce que ça permet, dans l’essence de la fiche, de montrer qu’il y a 2 manières de voir le problème, des arguments des deux côtés. ça permet un certain équilibre de l’organiser comme ça.

Donc plutôt que de faire “la démocratie en France”, de faire “La France est-elle un démocratie”. Parce qu’à la place d’organiser nos arguments thématiquement, on va les organiser de manière dialectique, avec des arguments pour le oui, des pour les non, et quitte à mettre une préférence dans la conclusion, on peut prendre position.

Donc, selon le sujet, faites une fiche soit thématique, soit problématisée.

Si vous voulez par exemple, ficher les 3 4 pays clés de votre zone géographique, par exemple, vous préparez Poitiers, et ça nous paraît pas délirant, par les temps qui courent, de faire une fiche sur le Brésil, sur le Vénézuela, le Chili. Bon. Vous faites des fiches thématiques. Pour vraiment noter les 3 4 enjeux d’actualité de ces pays, pourquoi ils sont importants, quels sont leur déclencheurs, quels sont les liens et les parallèles ailleurs. Bref, c’est thématique.

Maintenant si vous faites une fiche sur une problématique d’actualité qui se prête à deux visions différentes, faites problématisée. La France est-elle une démocratie ? ou Faut-il rétablir l’impôt sur la fortune ? Voyez, vous trouverez des arguments solides des deux côtés.

Comment faire. 2 phases très simples.

1) Acquisition des connaissances, donc lectures diverses sur un même sujet.

Et comme on l’a déjà vu, le fait de lire plusieurs sources, sous différents angles, fait naturellement ressortir les enjeux.

2) deuxième phase, la mise en forme, en mettant juste l’essentiel, et une phrase d’explication avec.

On reviendra sur cette méthodologie de manière plus approfondie quand on parle de synthèse.

Les fiches qu’on vous conseille de faire

On vous conseille de ficher, par ordre d’importance :

1) les sujets qui vous intéressent vraiment

2) les sujets qui touchent votre candidature (soit par le campus, soit par votre pays d’origine, bref)

3) les pays importants de votre zone géographique

4) les sujets d’actualité majeurs. Et on dit bien majeurs, sur une année scolaire, il y en a 10 à tout péter.

Combien de temps, combien de travail

Normalement, ça ne vous prend pas trop de temps pour faire une fiche. Nous on dit : 2h. Pourquoi ? Parce que la grosse partie du travail, c’est l’acquisition des connaissances, c’est à dire, de prendre le temps de lire sur un sujet. Donc, quand on y connaît rien à quelque chose, ça peut mettre une journée à faire : 6h de lectures diverses, 2h pour synthétiser.

Mais vous, les sujets qu’on vous demande de ficher, se résument essentiellement à vos lectures, vos notes, vos intérêts. Donc normalement, la grande majorité du travail d’acquisition, il est déjà fait. Du coup, plus qu’à mettre en forme, de manière à vous faciliter la vie en voyant les enjeux de haut quand vous le voudrez.

En très clair : on ne vous demande pas d’aller ficher des trucs extérieurs que vous ne maîtrisez pas. ça demande pas mal de temps de faire ça. Par la force des choses, vous devrez le faire un peu, sur deux trois sujets, parce que vous ne maîtrisez pas le contenu de l’actu, et si vous avez un coronavirus qui sort, ben la fiche sur les conséquences économiques du corona, vous pouvez pas y couper. Et si c’est pas votre truc, ben, déso, mais va falloir lire sur le sujet puis synthétiser.

Donc, très peu de fichage sur des sujets où vous ne connaissez rien et qui ne vous intéressent pas. La plupart de vos fiches vont sur votre terrain, donc, elles se font plus facilement, plus vite, et dans la bonne humeur ! 🙂

Conseil : faites régulièrement. Par exemple : une fiche par semaine. C’est tout. Le samedi, c’est fiche. Quand on dit fiche, c’est vraiment : 2h pour synthétiser un sujet bien précis, qui vous sera utile, à vous, parce que vous aurez super clairement en tête les enjeux du truc.

Et si vous faites ça, ben, au concours, il y aura 20 fiches à vous, dont 15 qui sont sur votre terrain (des fiches pays, des fiches enjeux). C’est bien le diable, si vous allez pas pouvoir avoir 1 ou 2 ou 3 questions sur ces sujets là, et être comme un poisson dans l’eau !

Conclusion. Le fichage, pour nous, n’est qu’une mise en forme des enjeux qui, pour la plupart, vous intéressent déjà. Et pas du tout cet exercice fastidieux qui consiste à retenir plein de choses dont on se fout. Là aussi, faites-vous plaisir.

Expliquer pour retenir

Le but, c’est de retenir les infos et les enjeux, les voir clairement, et savoir s’en servir le jour j. Sauf que pour faire ça, il n’y a pas que la prise de note et les fiches. Dieu merci.

Il y a une autre méthode, à notre sens bien meilleure encore : c’est expliquer, convaincre, débattre. Quand vous lisez, vous absorbez l’info ou les grandes masses des enjeux. Quand vous fichez, vous les digérez, vous les laissez infuser. Mais si vous voulez vraiment vous ancrer vos enjeux, vos connaissances, vos arguments, vous les ancrer dans le corps, jusqu’au bout des orteils, la meilleure des choses à faire, c’est de l’expliquer à quelqu’un, ou de débattre avec quelqu’un.

Quand vous rendez l’information, tenez un discours, la totalité de vos capacités cognitives, de mémoire, passent dans le fait d’être le plus clair et le plus percutant possible. Et ça vous l’imprime dans la tête à coup de marteau.

Alors comment faire ? Ah, mais démerdez vous les amis, parce que là, c’est votre entourage qui va souffrir. Par exemple. Vous faites un point d’actu hebdomadaire à vos parents, ou, plus simple, un enjeu hebdo. Vous leur demandez 3 ou 5 minutes de leur temps, le samedi midi, ce que vous voulez, et vous leur expliquez, le problème de l’indépendance de la justice en France, ou la problématique des populismes en Europe, sous forme thématique, ou problématisée, c’est mieux, bref, vous vous prenez un sujet qui vous botte, et vous essayez de les intéresser. Vous leur parlez comme à des enfants de 12 ans, vous leur expliquez pourquoi le sujet est passionnant. De manière claire, construite, argumentée. A partir de votre fiche hebdomadaire, par exemple, puisqu’on a défini que vous en faisiez une par semaine. Le fait d’expliquer, ça vous mettra une clarté dans la tête qu’aucune fiche vous donnera.

Vous pouvez aussi faire ça avec un binôme. Bonus, vous aurez une explication de sa part en échange ! Et double bonus, vous faites votre explication 2 fois, une fois avec vos parents, une fois avec votre binôme.