Introduction

Une des difficultés principales face au concours de Sciences Po, mais c’est vrai pour tous les concours, c’est la gestion du travail à faire, et, corollaire, la gestion du temps. Comment organiser son boulot ? Comment être efficace, ne pas perdre son temps ? Et puis, comment surmonter les coups de barre, les démotivations ?

On veut aborder ce sujet-là avec vous, parce qu’on sait que chaque année, un certain nombre d’entre vous se cassent les dents sur cette question. Donc, on aimerait vous donner un certain nombre d’idées, de retours d’expérience, sans trop rentrer dans le détail, mais vous donner quelques grandes lignes pour pas que vous soyez seuls face à cette question.

Alors, on va essayer de répondre à 4 questions :

-Comment hiérarchiser le travail ?

-Comment planifier (un minimum) le travail à faire et gérer le temps ?

-Comment être efficace dans le boulot ?

-Comment gérer ses forces & apprivoiser la frustration (parce que ça aussi ça va arriver) ?

Avant d’aborder ces points, on veut souligner combien ce qu’on va dire est à adapter à vos goûts et couleurs. Bien sûr, certains conseils sont universels et de bon sens et s’appliquent à tou.te.s. Par exemple, le fait de faire des pauses toutes les x heures, c’est vrai pour tout le monde. Si vous ne faites pas de pauses et que vous tracez des blocs de 4h de travail, vous allez perdre en efficacité. Mais faire des pauses toutes les heures, toutes les heures et demie ou toutes les 2h, ça va dépendre de votre métabolisme intellectuel perso.

Les manières de travailler varient d’une personne à l’autre, donc, écoutez ce qu’on dit, mais surtout, écoutez-vous vous-mêmes et trouvez ce qui marche pour vous. On vous l’a dit, vous êtes des adultes en devenir, on n’en n’est plus à vous donner un livret d’instruction sur comment marche la vie. On vous donne des conseils qui ont pu marcher pour nous, mais c’est à vous de tester, d’essayer, de trifouiller, et de trouver votre chemin, ce qui vous correspond, y compris sur la prep à un concours.

Donc, on l’a déjà dit, on le redira : dans ce qu’on dit, prenez ce qui vous aide, remettez en cause, adaptez et/ou jetez le reste.

Allez, en voiture Simone, c’est parti !

Module 1: Hiérarchiser le travail

Chose la plus importante pour se préparer à Sciences Po : savoir hiérarchiser son temps (et donc son travail, ça revient à la même chose).

Pourquoi la plus importante ?

Parce que le facteur coupe-gorge, c’est le temps, pas la difficulté. Si vous aviez 20 ans pour vous préparer, vous l’auriez tou.te.s, ce concours ! Sauf que, vous n’avez que quelques mois. La question n’est donc pas : est-ce que j’ai les ressources intellectuelles pour réussir le concours, la questions c’est : comment faire pour le réussir sur ce laps de temps réduit ? Et donc, comment optimiser le peu de temps qu’on a pour en tirer tout ce qu’on peut ?

Hiérarchiser le travail à faire

On va lister tout ce qu’on a à faire pendant la prep…et les classer par ordre d’importance.

Pourquoi cette hiérarchisation ? Parce que jury vous attendra davantage sur certains points, de manière générale ou en fonction de votre profil.

Exemple : si le jury vous demande pourquoi vous êtes là, ou pourquoi tel campus en particulier, et que vous bafouillez un truc convenu, ça coûte beaucoup plus cher que de ne pas savoir la dernière actualité au Yemen. Si vous dites dans votre lettre que vous êtes super intéressé.e.s par le droit, et que vous ne savez pas dire qui est le ministre de la Justice, ça fera beaucoup plus tâche que de ne pas savoir qui est l’impératrice Cixi. Inversement, si vous habitez en Chine et que vous n’avez jamais entendu le nom de Cixi, il vous en cuira. (NB : c’est à peu près pareil qu’habiter en France et ne pas savoir qui est Napoléon : le jury se demandera sur quelle planète vous vivez).

Donc, il y a des choses plus importantes que d’autres, et donc, à bosser en priorité. Première étape donc de la prep : hiérarchiser, et savoir qu’est-ce qui est important et qu’est-ce qui l’est moins. On va mentionner en dessous tous les axes de travail de la prep, et vous verrez que notre cours est structuré pour tous les travailler à un moment ou à un autre.

Petite suggestion de hiérarchisation des différents axes de travail, à vous de voir si elle vous convient :

Motivations profondes (pourquoi on veut ScPo et pas autre chose)

– Directement lié, la connaissance de sa personnalité (ses qualités/défauts, ses expériences, ses valeurs)

– La connaissance de Sciences Po (le campus, le cursus, la 3A, les masters, l’après Sciences Po…)

– Ses intérêts intellectuels (on en a parlé, culture G, mais pas seulement)

– L’actualité en lien avec ses intérêts (ou, on l’a vu, en lien avec son parcours, passé ou futur)

– L’actualité générale

– Autres connaissances, culture générale

– Et tout en bas, les fiches sur les stoïciens (dont on se bat les rouleaux)

Donc, tout en haut de la pyramide, c’est les choses à faire en priorité (et qui peuvent faire mal à l’oral si on ne les a pas suffisamment explorées). En bas, les choses qu’on fait quand on a du temps en plus. Et les fiches sur les stoïciens, qu’on peut oublier.

Voyez ça comme des couches d’oignons :

– Au centre, les questions de motivation, connaissance de soi / connaissance de Sciences Po.

– Puis vos connaissances à vous en fonction de vos intérêts.

– Ensuite seulement l’actualité, en commençant par celle qui vous est proche (à cause d’un intérêt intellectuel, de là où vous habitez, du campus que vous visez, ou tout autre raison de votre dossier).

– Et enfin les connaissances générales, ou culture G, (là aussi, à commencer par celles qui vous sont plus proches).

Hiérarchiser:

Si vous ne deviez retenir qu’un seul mot de ce cours, c’est celui-là. Et au passage, c’est la base de l’esprit de synthèse si demandé à Sciences Po : la capacité à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Dans l’organisation de votre travail, commencez donc par là.

Pourquoi on vous a raconté tout ça ? Pour bien vous montrer que les raisons qui vous poussent à Sciences Po sont beaucoup plus importantes qu’une connaissance parfaite et exhaustive de l’actualité. Donc, bossez ça en priorité ! Mais on y reviendra.

Module 2: Planifier (au moins un peu)

Deuxième chose à faire, organiser – au moins un peu- son travail. De la même manière qu’un bateau qui n’a pas de destination a toutes les chances de tourner en rond au milieu de l’océan ou d’arriver à peu près nulle part, si on se met à son bureau en se disant : “qu’est-ce que je vais bien faire aujourd’hui”, on a toutes les chances de partir dans tous les sens et méchamment perdre son temps. (et croyez nous on parle d’expérience). Il faut donc avoir un cap, et planifier ce qu’on a à faire. Au moins un minimum.Annuellement

D’abord, planifier annuellement. Idéalement, il faut essayer de dégager les grandes masses de ce que vous aurez à faire dans votre prep, et de les placer à peu près sur votre emploi du temps de l’année. L’idée, c’est d’avoir une vision périphérique de ce qu’il y a à faire, pour ne pas se laisser prendre à la gorge au dernier moment, par exemple, au hasard, mon dieu mon dieu mon dieu, j’ai plus que 4 jours pour faire ma lettre de motivation. Donc, on essaie de dégager les grandes masses des choses concrètes à faire. Par exemple:- Motivation: – Les différents exercices de ce cours, notamment ceux des chapitres 3 et 4 (se connaître soi et connaître Sciences Po) – Contacter 3 anciens de Sciences Po qui ont un parcours pro qui nous intéresse

- Dossier: – Écrire la lettre de motivation – Remplir les rubriques du dossier – Passer l’IELTS

- Culture G: – Faire une biblio pour chacun des 3 sujets – Lire/regarder/écouter ce qu’il y a dans la biblio

Hebdomadairement

Une fois les grandes lignes sur l’année posées, pour avoir un peu une vision d’ensemble, c’est le rythme hebdomadaire qui nous paraît le plus adapté pour organiser son temps. Chaque semaine, le dimanche soir pour la semaine d’après, par exemple, fixez les quelques choses que vous aimeriez faire, qu’elles soient récurrentes (l’actu ou la culture G, ça s’arrête jamais), ou ponctuelles (faire la structure de sa lettre). Et ces tâches peuvent prendre plein de formes différentes, être plus ou moins longues, ou plus ou moins sexy :-

- écrire la structure de sa lettre de motivation

- suivre l’actu de la semaine

- faire une fiche sur tel sujet important où qui vous intéresse

- contacter telle personne

- un peu de “culture générale” (i.e., lire/écouter/regarder des choses qui vous plaisent)

Module 3: Comment organiser son temps ?

Alors, que vous prépareriez l’ENA ou une agrégation, on vous dirait : c’est emploi du temps de 10h par jour, créneaux de 2h, et vous bourrinez. Heureusement, pour Sciences Po, c’est moins sauvage.

La question à se poser c’est : est-ce qu’on veut un emploi du temps fixe, à respecter (prévoir que tel jour, de telle heure à telle heure, on bosse ci ou ça) ou est-ce qu’on veut quelque chose de plus flexible, et y aller à l’envie (travailler quand on est motivé.e) ?

Les deux ont des avantages…et des inconvénients

L’avantage de l’emploi du temps fixe c’est : you get shit done. Ça met dans un cadre de travail plus ou moins contraignant : par exemple, tous les mardis, c’est actualité, vous ne vous posez pas de questions, vous le faites. Par la force des choses, vous avancerez. Son inconvénient majeur est que ça transforme la prep en quelque chose de plus scolaire, avec les frustrations et donc, les inefficacités que ça comporte. Un beau mardi, vous n’avez absolument pas envie de lire le journal, ou un mercredi vous n’avez pas du tout envie de vous mettre à votre introspection, eh bien faudra vous y coller.

L’emploi du temps flex élimine ce problème, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, ce qui est beaucoup plus agréable…par contre, ça peut vite vous amener à ne rien foutre du tout.

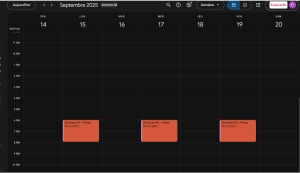

Nous, ce qu’on vous propose, c’est une voie entre les deux : se fixer des créneaux hebdos, et se laisser le choix de ce qu’on a envie de faire au sein de ces créneaux.

Par exemple : vous définissez que Sciences Po c’est lundi mercredi vendredi de 18 à 20.

Le dimanche, vous définissez que cette semaine, il faut 1) contacter 3 personnes (et donc rédiger le mail qu’il faut pour) 2) faire une fiche sur l’indépendance de la justice, parce que, c’est un truc qui vous parle, ou que vous jugez être nécessaire, parce que vous aimeriez bosser dans le droit.

Et bien arrivé lundi soir, vous avez le choix entre : faire la fiche (qui demande beaucoup d’attention), faire l’actu de la semaine passée (qui demande pas beaucoup d’attention), ou rédiger et envoyer votre mail de prise de contact (ça va c’est vraiment pas compliqué niveau concentration). Vous savez que vous avez ces 3 trucs là à faire cette semaine, environ, et vous choisissez lequel des 3 en fonction de votre envie, niveau d’énergie, ou autre.

En bloquant des créneaux hebdomadaires, vous vous assurez de définir des plages horaires où vous vous consacre uniquement à Sciences Po, puisque le reste de votre emploi du temps est agrémenté de cours, de réunions familiales et amicales, d’activités sportives, culturelles et de glandouille aussi (avec modération…)

Et si un soir donné, vous êtes claqués, vous avez zéro envie de vous poser des questions sur vous, ou de rédiger un truc, eh bien, plutôt que de glander devant votre feuille et ensuite vous sentir coupables de pas avoir bossé, regardez un film de votre biblio, ça sera toujours ça d’emmagasiné !

Voilà donc ce qu’on vous propose pour bien gérer votre temps:

- Définissez vos créneaux hebdos disponible (commencez petit, 4h par semaine, quitte à augmenter les doses en cours d’année)

- Chaque semaine, définissez les trucs que vous voulez faire, en gros hein, soit dans les tâches récurrentes genre l’actu de la semaine, soit dans les tâches ponctuelles (faire tel exercice du cours, telle fiche)

- Choisissez la tâche qui vous convient au moment venu

Une dernière chose à ce sujet. On le disait en intro, mais on le redit : trouvez votre manière de faire à vous. Vous êtes tou.te.s différent.e.s, et on vous le répétera quitte à vous le rentrer dans la tête à coup de marteau : il n’y a pas de manière qui soit mieux qu’une autre, il y a ce qui sonne juste pour vous.

Toute dernière chose. Trouver son rythme et sa manière de travailler est un processus qui prend du temps. Nous, fraîchement trentenaires que nous sommes, y arrivons tout juste… ne vous mettez donc pas la rate au court bouillon si vous n’y arrivez pas tout de suite. Essayez, trifouillez, apprenez à vous connaître (et oui, un concours c’est aussi fait pour ça !).

Combien de temps consacrer à Sciences Po ?

Combien de temps consacrer hebdomadairement à la prep à Sciences Po ? La question.

C’est une mauvaise question.

Certains disent qu’il n’y a pas de mauvaises questions, il n’y a que des mauvaises réponses. Je ne suis pas d’accord. Appeler quelqu’un sur son fixe et demander “t’es chez toi ?” c’est une mauvaise question.

Combien de temps consacrer à Sciences Po ? Il y a quelques années, en allant m’équiper pour la moto pour la première fois, je demande au vendeur : “tu mets combien dans une veste” ? Il me regarde, il me dit : “tu mets combien dans ta vie ?”. 5 minutes après je sortais du magasin avec le cuir dernier cri, airbag intégré pour lequel il a fallu que je vende un rein. Mais quand j’ai goûté le bitume pour la première fois quelque temps plus tard, j’étais bien content de l’avoir sur le dos. Ce monsieur m’a donné un très bon conseil. Quand il y a quelque chose qu’on aime vraiment -moi c’était ma vie- on ne dit pas j’ai pas 1000 euros, j’ai que 500 euros. On lâche sur autre chose. On prend une moto moins cher, on fait des heures sup, et on mange des pâtes pendant 3 mois s’il faut. Mais on protège sa vie. Combien on met dans une veste ? Ce qui permet de rester en vie.

Combien de temps consacrer à la préparation à Sciences Po ? On vous répond : combien vous voulez Sciences Po ?

Pour nous, il n’y a que deux limites.

1) La santé physique et mentale. Ne prenez ni sur le temps de sommeil ni sur les repas. Jamais. Pas plus que sur le temps nécessaire à se régénérer psychiquement (voir ses amis, jouer de la musique, aller dans la nature, ne rien faire du tout, ce qui marche pour vous, pour vous réparer). Il faut être bien dans sa peau. Ca c’est la première limite.

2) Essayez de faire un beau 1er trimestre. Ça joue pour la décision d’admissibilité. On en parlera quand on parlera du dossier, mais en avant-goût : on veut de belles notes et de belles appréciations pour votre premier bulletin de terminale. Rien de tel qu’un “s’est lâché, a trouvé sa voie, impressionnant” pour convaincre un jury.

Essayer d’avoir un beau premier trimestre demandera forcément du temps de travail que vous ne donnerez pas à Sciences Po. Vous vous doutez qu’il est impossible pour nous de vous dire combien il faut consacrer à l’un ou à l’autre en ce début de terminale. La seule chose qu’on peut vous dire c’est que porter les deux peut-être usant. Ce qui nous ramène à notre point 1 : vous ne prenez jamais sur la santé physique et mentale. Le reste, c’est un équilibre à trouver entre assurer vos notes, et ensuite, Sciences Po autant que vous pouvez. Sachant, encore une fois, que le travail pour Sciences Po est autrement plus plaisant, normalement, que vos cours de terminale (c’est vous qui en choisissez le sujet). Cela dit, tout le travail que vous ferez pour la prépa, ce n’est pas en pure perte pour le lycée: développer vos méthodes de travail, votre culture générale, votre motivation, on vous parie ce que vous voulez que ça va vous aider à cartonner au lycée.

Alors. Comme on devine votre regard insistant, on va essayer de vous donner une fourchette. Entre 4 et 20h par semaine. Comme dit l’autre, c’est pas une fourchette, c’est un rateau. Désolé. On a pas mieux. En dessous de 4h, vous arriverez à pas grand chose. Au-dessus de 20, ça devient compliqué quand même, avec ce que vous avez déjà à faire.

Mais comme, c’est une mauvaise question. Pour une deuxième raison.

La plupart de votre travail de préparation à Sciences Po, ça va être des trucs qui ne relèvent pas du mot “travail”, à notre sens. C’est lire votre journal, lire des livres et regarder des films qui vous plaisent, et un peu, faire un travail d’introspection, vous renseigner sur l’école. C’est pas du travail, c’est un amusement vaguement un peu cadré. Donc, ne vous mettez pas la rate au court bouillon sur cette question de combien travailler, si Sciences Po vous plaît vraiment, naturellement vous irez le plus possible vers des occupations et des sujets qui vous mettront dans les limbes de l’école.

Maintenant, disons quand même l’évidence : le plus de temps vous passez à nourrir votre réflexion, le plus vous aurez de richesses intellectuelles et humaines face au jury. Donc si vous lisez et regardez et vous renseignez et réfléchissez 10h par semaine, vous irez 5 fois plus loin que si vous le faites 2h !

Faites la liste des choses que vous estimez utiles à faire sur les mois de préparation du dossier / précédant l’oral (vous pouvez la faire une fois les quelques chapitres de ce cours fait pour avoir une vision un peu plus claire de ce qui vous attend). Répartissez-les sur votre Google agenda.

Attention, better aim low and hit than aim high and miss. Ne forcez pas au début, faites la politique des petits pas : fixez des tâches hebdo faisables sans y passer 30h, ni même 15 ou 10 au début. Go easy, prévoyez une seule tâche en plus de l’actu et de quelques lectures, ça sera déjà bien. Vous réajusterez votre programme avec le temps.

Troisième question qui se pose pour tout.e préparationnaire, directement liée à celle de la gestion du temps et de la hiérarchisation : c’est l’efficacité.

Vous pouvez bosser 18h par jour pendant 5 ans, si ce travail consiste en l’apprentissage par coeur du Larousse encyclopédique, vous irez nulle part. L’idée la plus importante, après l’organisation du temps, c’est de ne pas le perdre.

Pour être efficace, il y a des choses à faire, et des choses à éviter. Quelques conseils absolument pas exhaustifs, mais qui répondent à vos erreurs les plus courantes.

1.Trouvez vos conditions de travail -matérielles- idéales

A table, au bureau, en bibliothèque, et même allongé.e.s sur votre lit…si c’est là que vous bossez le mieux. L’important, c’est de vous mettre dans un endroit où vous aimez être, et qui vous permet de réfléchir. (Pour moi, sur mon lit, c’est impossible, mais peut-être pas pour vous ?)

Bureau au calme ou bibli, à vous de voir. Moi dans une bibli je ne tenais pas 2 minutes avant de regarder les gens ou parler aux copains. Pareil pour la musique, à vous de voir. Moi j’aime le silence, mais si vous bossez mieux avec une musique de fond…j’ai mes doutes, mais pourquoi pas.

Donc, première chose, choisissez-vous un univers qui soit le plus adapté pour être là, présent, et pour donner 100% de votre attention à ce que vous faites.

2.Virez les distractions

En clair : téléphone, out.

Le téléphone portable est le cancer de l’intelligence en général et de la préparation à un concours en particulier. Tout un tas d’études montrent la chute de la capacité d’attention chez les jeunes depuis une vingtaine d’années, mais en même temps il y a pas besoin d’être neuroscientifique pour imaginer ce que le zapping perpétuel, les notification toutes les 5 minutes font au cerveau.

Donc, les téléphones sont très utiles, mais au moins, éteignez-les pendant que vous vous mettez à Sciences Po. Donnez votre attention à ce que vous faites. Et le post instagram de votre pote Huguette qui mange un tacos, ça peut attendre une heure. On revient pas là dessus.

3. Choisissez les bons supports

De manière générale, on est moins intelligent devant un écran que devant le papier. Quand on lit sur du papier, qu’on prend des notes à la main, la temporalité n’est pas la même, il y a moins de “zapping”, moins de distractions, bref, on travaille généralement mieux.

En revanche, les écrans ont d’autres avantages : on est plus rapide dans la prise de notes par exemple, ou on peut rédiger beaucoup plus facilement.

Troisième conseil pour être efficace dans son boulot : trouvez le support qui vous permet de bosser au mieux. A vous de jongler entre écrans et papier dans votre prep, en fonction de ce que vous faites. Mais à notre humble avis, sur tous les exercices qui demandent une réflexion (sur vous mêmes, par exemple, quand vous réfléchissez à vos motivations pour Sciences Po), faites ça sur du papier.

Et téléphones, interdit. Vraiment. Votre (et la nôtre aussi hein) capacité de concentration sur téléphone, c’est un désastre. On n’a pas le temps de rentrer là-dedans, mais pour tout un tas de raisons, les téléphones nous incitent à être pas concentrés, impatients. On prend un exemple que nous on connaît parce qu’on travaille sur un site internet. Il y a un indicateur de webmarketeur qui s’appelle pre-bounce rate, qui est le taux des gens qui quittent un site avant même qu’il ne soit chargé. Une étude de Mobify montre que le pre-bounce rate sur mobile est de 40% si le temps de chargement est de 5 secondes, 60% à 6 secondes. Donc, concrètement : la moitié d’entre vous se barrent d’un site avant même d’y être entrés parce que votre impatience ne tient pas 5 secondes. On vous citerait 153 autres exemples, mais vous le savez déjà par votre pratique. C’est pas des conditions pour travailler. Lâchez vos téléphones.

4. Se faire plaisir

Alors on l’a déjà dit, on le redira en long, en large, en travers, et en oblique. Le fait de prendre du plaisir dans les lectures et les visionnages (et peut-être sur le reste du travail aussi ?) est une des clés de l’efficacité du travail. Pour une raison simple : plus vous aimez ce que vous lisez, entendez ou regardez, plus vous retenez, en saisissez les enjeux, y réfléchissez plus tard, faites des liens avec d’autres choses.

Plutôt que de vous emmerder à lire des “classiques” auxquels vous ne comprendrez pas grand chose, ou des choses dont vous pensez qu’il faut les connaître pour intégrer Sciences Po, lisez ce qui vous intéresse vraiment, pour peu qu’ils participent à votre construction intellectuelle. C’est pas pour rien qu’on essaie de vous faire aborder la culture générale et l’actualité par le prisme de votre intérêt à vous ! C’est juste que c’est, à notre avis, plus efficace !

5. Travailler régulièrement et repiquer

Cinquième conseil pour gagner en efficacité, et c’est sans doute l’un des plus importants parmi tous les conseils qu’on vous donnera dans ce cours : bossez régulièrement, et repiquez sur un même sujet.

Ceux/celles d’entre vous qui jouent d’un instrument savent ça d’expérience. Il vaut 1000 fois mieux travailler 6 fois 1h par jour pendant une semaine que 6h d’un coup le samedi. Une journée entière pour faire un sujet, c’est bien, on vous donne un bon point et un bon susucre, mais ça rentre par un genou et ça ressort par l’autre.

Moi, j’ai longtemps cru que c’était une histoire de morale (vous savez, le schéma imposé au lycée du “travailler régulièrement c’est bien, si vous faites au dernier moment, vous êtes un vilain petit canard”). Mais la morale, on s’en bat les rouleaux. La seule chose qui compte, c’est d’être efficace, et si possible avoir Sciences Po. Et il se trouve que le cerveau retient beaucoup mieux quand il revoit régulièrement un sujet.

Conseil donc : que ce soit pour travailler un sujet, vous poser des questions sur vous, écrire votre dossier, peu importe la tâche, d’ailleurs ça serait vrai pour jouer d’un instrument ou apprendre une langue étrangère : faites un peu et régulièrement. Par retouches. Ça vous fera gagner beaucoup de temps.

6.Travailler avec d’autres gens

Last but not least : bossez avec des gens. Pourquoi ? Pour 3 raisons, chacune auto-suffisante:

1) D’abord, on est plus intelligent.e.s à plusieurs, on a des lectures différentes des choses, on se passe des idées, on se stimule intellectuellement.

2) Ensuite, c’est motivant. Les autres nous incitent à travailler (normalement). Exemple. Un beau mardi, vous êtes super motivés pour bosser Sciences Po. Du coup vous appelez votre pote Huguette, et vous dites “Viens, Huguette, on bosse Sciences Po samedi”. Et évidemment samedi vous n’avez aucune envie de vous y mettre. Mais pour ne pas laisser tomber Huguette qui s’est réveillée rien que pour vous, vous le faites quand même. C’est le merveilleux phénomène du peer pressure.

3) On se tient chaud. Inévitablement, il y a des moments où on est down, on est content d’avoir un copain/copine qui est dans le même navire pour nous remonter.

Idéalement, ne bossez pas Sciences po tout seul dans votre coin. Mettez-vous à 2 ou à 3 !

L’étude Mobify sur le pre-bounce rate (des fois que ça intéresse les plus cinglés d’entre vous:)

L’autre jour, on tombe sur une courte vidéo du Figaro TV sur la journaliste Apolline de Malherbe de BFMTV, qui indique ne bosser que sur son téléphone. Et tout d’un coup, tout fait sens.

Servez-vous de www.cultureg.fr pour trouver des sources qui vous font plaisir !

Gérer ses forces & apprivoiser la frustration

Dernière chose à gérer dans une préparation comme celle-ci : ses forces. Parce qu’on n’est pas des machines, mais des humains, avec nos entrains, nos déprimes, nos motivations et nos démotivations. Là aussi, quelques conseils.

Fractionner ses efforts

Le temps où votre cerveau marche correctement est limité. Que vous soyez en train d’assimiler des lectures, organiser des idées ou en train de rédiger, il y a un moment où votre cortex préfrontal ne veut plus.

Moi, c’est environ 1h30, selon la tâche. Pour d’autres c’est 1h, d’autres encore 2h. Peu importe. L’important c’est de trouver votre rythme à vous. Non pas qu’il faille s’arrêter de travailler au moindre signe de fatigue. Mais bosser 4h sans pause n’est juste pas efficace, et prend beaucoup d’énergie assez pour peu de résultats au final.

Observez vos signes de fatigue physique et intellectuelle, trouvez votre rythme, et respectez-le. Un truc que vous pouvez faire, c’est utiliser des outils qui vous permettent de tenir le rythme. On en parle dans le cours sur les outils numériques.

Se reposer

Qui fait un peu de sport (et connaît un minimum son corps) sait que s’entraîner 8h par jour est une bêtise. Pour la tête, c’est exactement pareil. Tirer des sessions de travail sans repos est assez contre-productif, surtout si vous n’y êtes pas habitué.e.s. (Et à titre personnel j’ajouterai : même si vous êtes habitué.e.s).

La seule chose que ça fait, une session de 8h, c’est le petit plaisir de pouvoir dire “nan mais j’ai terminé à 2h du mat’, j’étais décalqué.e, j’ai terminé à 10 cafés”. Votre égo aime, votre cortex préfrontal n’aime pas du tout. Et on vous promet que le jury s’en tapera complètement.

Sérieusement. Il faut du repos. Physique, et psychologique. Et on insiste : il faut les deux.

Qu’appelle-t-on se reposer ?

C’est simple : ce qui vous donne de l’énergie plus que ça ne vous en prend. Et naturellement, certaines choses marchent mieux que d’autres. De la même manière qu’un salade de fruits vous donne plus d’énergie, de vitamines, de fibres qu’un McDo & Redbull, une sortie avec les copains ou un tour dans la nature repose le cerveau davantage qu’une partie de Call of Duty.

Maintenant, pas d’inquiétude, on peut aussi geeker un peu, regarder des bêtises à gauche à droite, il faut pas être plus Robert que Redford, et de toute façon la culpabilité n’est pas un bon compagnon dans la prep à un concours. Laissez-vous respirer. Mais disons-le cash : 1h de Netflix tout les soirs vous prend de l’énergie plus que ça ne vous en donne, et ce n’est pas ce qu’on conseille pour se réparer après un effort intellectuel.

Conclusion. Pensez à vous reposer pour reconstruire vos muscles intellectuels, mais reposez-vous vraiment. Virez Netflix et vos téléphones, et aller raconter des âneries avec vos copains / copines, lire un truc léger, jouer / écouter de la musique, faire du sport évidemment, regarder la lune / écrire / manger des choses qui vous plaisent / whatever.

Virer la culpabilité

La culpabilité est un sentiment très utile socialement, sans quoi vous tueriez votre voisin qui met des chaussettes blanches avec ses sandales et sans que ça vous pose de problème. Elle a donc une fonction importante : nous rappeler qu’on a enfreint ou qu’on va enfreindre une règle (le fait que ce soit illégal joue un peu aussi, on ne va pas se mentir).

Au-delà de sa dimension morale (tuer son voisin, ou même mettre des chaussettes blanches avec des sandales), la culpabilité ne sert à rien. 90% de la culpabilité, disent les psychologues spécialistes de la question, est complètement inutile.

Donc, se sentir coupable parce qu’on n’a pas assez travaillé pour Sciences Po, c’est très répandu, mais c’est d’une inutilité cosmique. Soit vous jugez que c’est abusé d’avoir rien fait cette semaine, et vous vous y mettez pour rattraper ce que vous pouvez, soit vous décidez que vous préférez ne pas, et au moins sortez vous amuser le coeur léger. Mais la culpabilité, ça ne sert à rien.

Du coup one last time, dans votre organisation, prévoyez du temps pour… faire des choses qui vous font plaisir. Un bon film, une sortie entre amis, du sport, de la musique. Bref vos hobbies. Cela compte pour vos révisions, parce que c’est justement ça qui vous permet de tenir sur la durée. Le cerveau a besoin de pauses pour digérer les infos et rester créatif.

→ S’accorder du temps de repos n’est pas perdre du temps, c’est optimiser votre préparation. C’est indispensable pour oxygéner votre cerveau et donc, mieux mémoriser.

Ne pas se comparer aux autres

Deuxième poison, cousin de la culpabilité : la comparaison aux autres.

Vous avez sûrement des ami.e.s autour de vous qui donnent l’impression de trop assurer. De bien bosser, d’être régulier.e.s, d’être toujours au top, et vous vous êtes à la traîne.

Hum hum.

Conseil de vieux briscard de la self-depreciation : laissez tomber ce genre de comparaison. Les gens ont différentes capacités de concentration, de rétention de l’information, de mobilisation des infos le jour J, différents niveaux de maturité, de rapidité intellectuelle ou émotionnelle, bref, en un mot, il y a tellement de variables qu’il est absurde de se comparer. Vraiment.

Moi par exemple, j’ai toujours moins bossé que beaucoup de gens. Je m’en suis voulu pendant très longtemps, je me disais que j’étais une feignasse, ou pas assez ci ou ça. Scratch that, ça ne m’a pas empêché d’être admis.

Contentez-vous de faire ce que vous pouvez à un moment donné. Appuyez-vous sur vos forces (si vous avez une bonne mémoire, ou une bonne capacité de synthèse, ou un enthousiasme, ou une facilité à communiquer, ou une maturité, whatever, chacun a quelque chose), et acceptez d’améliorer un peu sur les autres choses, mais de pas être aussi fort que votre pote Huguette (vous commencez à l’aimer Huguette, j’espère)..

Bienvenue dans le monde réel : vous êtes humains :). Et on vous promet que vous avez des forces que les autres n’ont pas. Donc, oubliez le fait que votre amie Huguette avance si bien dans ses fiches.

Gérer les frustrations de la prep

Certains aspects de la préparation vous feront suer. Peut-être la lecture de l’actu, qui est toujours négative et qui donne envie de se taper la tête contre les murs, peut-être l’aspect rédactionnel du dossier qui vous fait peur, peut-être la culture g, parce que vous considérez que la vôtre n’est pas assez bien. C’est normal.

On n’est pas bon partout, on le disait, mais on n’a pas non plus un intérêt pour tout.

Il faut apprendre à gérer au mieux cette dimension. 1) accepter, tout simplement, l’idée que ça peut être frustrant, parfois 2) faire au mieux à ce moment-là. Si vous êtes bien tel jour, attaquez quelque chose d’un peu chiant, si vous n’êtes pas très motivé.e.s, ne forcez pas ! Surtout ne forcez pas. Faites autre chose, qui passe mieux. Il vaut mieux, à notre humble avis, regarder un film historique qui vous intéresse plutôt que de faire 2h de quelque chose qui ne vous plaît pas un jour où la motivation n’est pas au rendez-vous.

Évidemment, il y a des contraintes, et vous aurez beau ne pas aimer faire une lettre de motivation, il faudra y passer. Mais faites-là les jours où vous avez le sourire, ça passera tellement mieux. Maintenant, si vous n’avez jamais la motivation pour travailler sur votre prep, il faut commencer à vous poser des questions.

Conclusion. Gérer sa frustration ou sa déprime les jours ou les périodes où ça n’avance pas autant qu’on voudrait est un point important. Malheureusement, il n’y a pas de méthodo pour ça. Il faut simplement savoir que ces émotions seront là à un moment, et c’est normal, et ce n’est pas grave, et ça fait partie du jeu d’apprendre à composer avec. Vous y arriverez très bien avec un peu d’entraînement, si nous on a réussi vous réussirez. On a confiance en vous 🙂

Exercise 3: Essayez de trouver votre rythme de concentration

Vous le connaissez peut-être déjà un peu, peut-être pas. Mettez un chrono sur les différentes activités de prep que vous faites

-lectures d’actu ou lecture tout court & visionnages

-recherches sur internet (fabrication de bibliographie, ou recherches sur le cursus ou projet pro)

-réflexion, introspection

-production de matériel : fichage, rédaction, ou autre.

Et observez la fatigue physique et psychique. Essayez de définir le moment où ça veut plus avancer.

Corollaire : essayez de mesurer combien de temps il faut pour être frais ou d’attaque, à nouveau. 1/4 d’heure ? 1h ? Ou quelle activité vous permet de le faire au mieux.

Work Hard vs. Work Smart

On a déjà parlé de combien travailler, du plaisir à prendre au travail, mais j’ajoute volontiers une dernière réflexion un peu plus personnelle sur le mot “travail” et sur comment on l’aborde. J’observe, dans notre société, un trait culturel assez présent du “travailler dur”. Je sais pas si ça vient du “tu travailleras à la sueur de ton front” de la Bible, qui malgré la quasi disparition de la pratique religieuse catholique en France, nous imprègne encore bien bien, vous savez c’est, “la valeur travail”, il y a quelque chose de noble à être quelqu’un de travailleur. Ou si c’est un truc qui nous vient des Etats-unis, vous savez, le cliché du hard working man qui réussit, avec en toile de fond Steve Jobs qui se défonce 18h par jours dans son garage. Les Américains sont assez forts pour nous fourguer leurs valeurs, même les plus discutables, peut-être que ça vient aussi de là.

Je ne sais pas d’où ça vient, cette idée qu’il faut travailler dur, mais elle me paraît assez à côté de ses pompes si on regarde la vie un peu sérieusement. Ce côté grinding, à l’américaine, je me défonce, je ne pleurniche pas et j’avance, seul dans l’adversité, j’ai essayé, genre vraiment, et pendant assez longtemps. Et ma conclusion, c’est que ça ne marche pas de ouf. Pour ne pas dire que c’est complètement contre-productif.

Quand on a besoin de serrer les dents pour travailler et avancer, à mon avis, il y a un truc qui a commencé à clocher. Que temporairement, il y ait des éléments qui ne nous font pas envie, c’est normal. Mais dans l’ensemble, si on doit se battre tout le temps, il y a un truc qui tourne pas rond. Vous imaginez Picasso se lever, faire sa série de pompes, et dire, allez, aujourd’hui je peins pendant 16h, et je m’arrête à peine pour manger un sandwich ?

ça vous fait sourire hein ? Et pourquoi en serait-il différemment pour nous ?

A cette philosophie biblique ou étasunienne (les deux étant liées) et sans doute les deux, du je me défonce, je rame contre le courant, je vous propose l’exacte contraire. Celle du faire avec ce qui est, celle du “go with the flow”, celle du suivre le cours de la rivière. C’est ce qu’on trouve dans tout un tas de traditions philosophiques et spirituelles, souvent orientales, le taoïsme, par exemple, dans lequel on ne rentrera pas aujourd’hui, je vous mets un lien en dessous pour ceux qui ont 5 minutes et que la philosophie intéresse.

Face à votre concours, si vous avez souvent l’impression de devoir bosser dur, contre le courant, que ça vous coûte, alors peut-être, peut-être, soit vous le prenez par un mauvais bout, soit vous n’êtes pas vraiment à votre place.

A notre avis, la majorité du temps, le “travail” entre guillemets de préparation à Sciences Po ne doit pas être forcément facile, mais léger, naturel. Moi si vous me demandez de lire l’intégrale de Céline pour un concours, je vais tourner de l’oeil. Ça devient un travail pour lequel il me faut de la volonté, de la pugnacité, un gros effort. Si vous me demandez de lire la totalité du blog de l’économiste Frédéric Lordon, ou les bouquins de l’historien et démographe Emmanuel Todd, c’est même pas du travail, je le fais déjà pour le plaisir.

Donc, votre prep, je ne suis même pas sûr qu’on puisse mettre le mot travail dessus. C’est quelque chose, en énorme partie, de plaisant. Au passage, c’est parce que leur travail était plaisant pour eux que les Steve Jobs et autres exemples stakhanovistes arrivaient à bosser 18h par jour.

Pas une personne au monde peut travailler énormément sans un gros burn out à la clef s’il n’aime pas ce qu’il fait. Le secret n’est pas de décider consciemment de ramer contre le courant 18h par jour, pour prouver qu’on a une volonté et qu’on est un vrai bonhomme ou je ne sais quoi. Le secret, c’est de trouver quelque chose qui nous plaise assez pour qu’on ait envie d’y passer 18 par jour, naturellement, sans forcer. Don’t work hard. Work smart.

Et si les lectures liées à Sciences Po, en vrai, au fond de nous, nous intéressent pas tant que ça… eh bien avoir le courage de se poser la question si c’est vraiment ça qu’on a envie de faire. My point is, ça doit être simple. Sonner juste. Et si vous avez ça, passer plusieurs heures à lire des trucs cools, c’est facile. Il ne doit en tout cas y avoir aucun mérite moral à travailler dur.

Donc, voilà la dernière chose que je voulais partager avec vous. Lâchez le conditionnement moral, qu’on a tous un peu, du travailler dur pour mériter son admission. Mais non les gars. Utilisez l’énergie et l’enthousiasme que certains sujets ou certaines perspectives vous donnent naturellement. Allez-y, restez dedans le plus possible, lisez, enrichissez-vous, réfléchissez, discutez. Et on trouvera un moyen pour s’appuyer dessus pour entraîner le jury dessus et montrer combien vous êtes curieux et intéressants.

A ceux qui ont 10 minutes pour s’intéresser au taoisme (vous devriez):

Taoism, the philosophy of the flow, par la chaîne youtube Einzelgänger (10 min)

Taoism, the power of letting go, toujours par la chaîne youtube Einzelgänger (12 min)